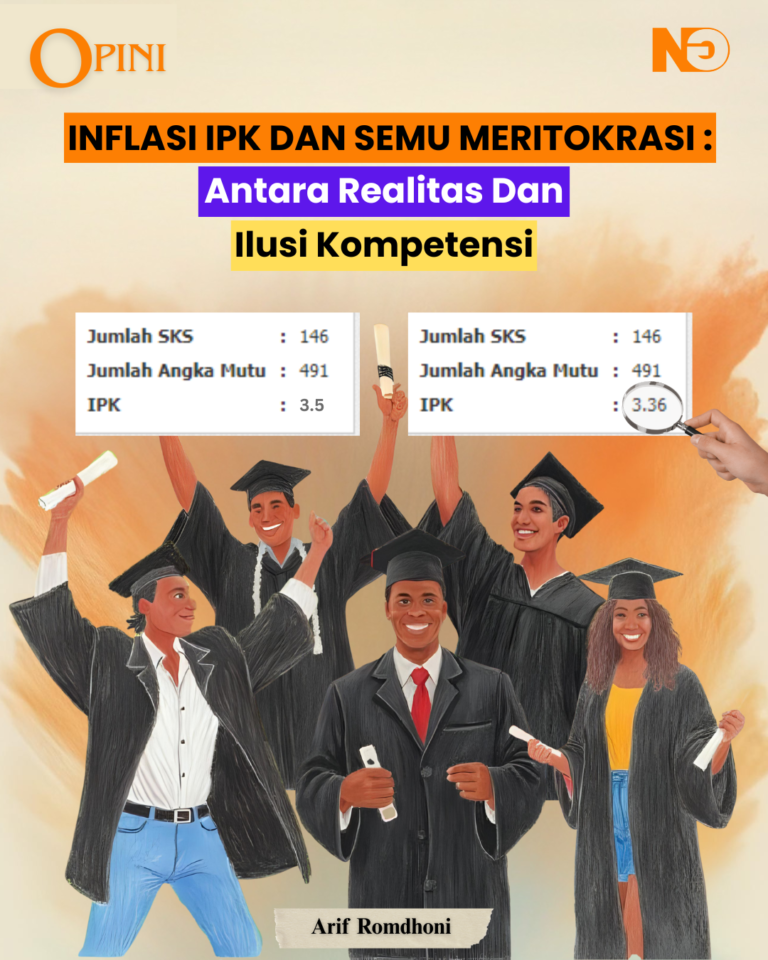

Beberapa belakangan hari ini, penulis dipertontonkan dengan ramainya konten-konten mahasiswa yang sangat bangga dengan nilai akhir semesternya. Konten tersebut berisikan mengenai nilai yang didapat diatas 3,5 atau cumlaude. Saya sangat kagum dan gelisah dengan fenomena indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif yang sangat tinggi. Bukan tanpa sebab, fenomena ini mengambarkan bahwa IP dan IPK diatas 3,5 sudah menjadi hal yang umum dan jamak bertaburan dimana-mana. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah IP dan IPK diatas 3,5 diikuti dengan kualitas keilmuan yang dimiliki oleh para mahasiswanya? Atau fenomena inflasi IPK ini menandakan bahwa mahasiswa sekarang sangat cerdas dalam mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi?

Penulis merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Surakarta. Berdasarkan pengamatan penulis, banyak mahasiswa yang memperoleh IP dan IPK tinggi hanya dengan rajin mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan aktif bertanya di kelas. Namun, sangat disayangkan jika capaian akademik yang tinggi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keilmuan para mahasiswa. Penulis masih mengingat pernyataan salah satu dosen yang menjelaskan alasan di balik pemberian nilai A yang terbilang mudah.

Menurut beliau, “Hal tersebut dilakukan untuk membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan.” Pernyataan ini cukup menggambarkan bahwa pendidikan sering kali dipersempit hanya sebagai sarana memperoleh pekerjaan. Padahal, pendidikan semestinya tidak hanya berorientasi pada dunia kerja, melainkan juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan jiwa kepemimpinan, sehingga lulusan perguruan tinggi mampu menghadapi berbagai tantangan dalam dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang semakin kompleks..

Fenomena inflasi IPK tidak hanya terjadi pada tempat perguruan tinggi penulis mengeyam pendidikan, tetapi terjadi pada perguruan tinggi ternama yang lain. Mengutip data dari tirto id bahwa rata-rata IPK nasional yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Tercatat, pada tahun 2018 rata-rata IPK nasional berada di angka 3,18, naik menjadi 3,33 pada tahun 2022 dan 3,39 pada tahun 2023. Fenomena inlfasi IPK ini terjadi karena adanya tekanan sistem birokrasi, perubahan sistem dalam akreditasi serta perkembangan teknologi yang melahirkan disrupsi pada bidang pendidikan.

Disrupsi Teknologi di Bidang Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan suatu negara. Namun, di era modern ini, dunia pendidikan tengah mengalami disrupsi yang signifikan, termasuk di Indonesia. Disrupsi ini ditandai dengan perubahan besar dalam cara belajar dan mengajar, terutama akibat kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Salah satu dampak nyata dari perubahan ini adalah fenomena inflasi IPK, yakni meningkatnya nilai akademik mahasiswa yang tidak selalu mencerminkan kualitas kompetensi yang sesungguhnya.

Fenomena inflasi IPK ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi yang semakin terbuka, terutama melalui perkembangan teknologi digital. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya inflasi tersebut adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti ChatGPT, yang dimanfaatkan secara masif oleh mahasiswa dalam proses belajar maupun penyusunan tugas akademik. Penulis mengamati bahwa banyak rekan seangkatannya, bahkan mahasiswa semester awal, sangat bergantung pada teknologi ini mulai dari mencari referensi hingga menyusun karya ilmiah seperti skripsi sehingga proses belajar yang seharusnya mengasah kemampuan analitis dan kritis menjadi tereduksi.

Padahal, akhir-akhir ini kita disodorkan mengenai hasil riset bahwa penggunaan ChatGPT dapat membuat otak menjadi lemah. Menurut riset dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang dipimpin oleh Dr. Nataliya Kosmyna menunjukkan bahwa penggunaan chatbot AI secara berlebihan, terutama dalam tugas menulis, dapat membuat otak menjadi pasif dan menurunkan fungsi kognitif penggunanya. Peneliti menguji 54 mahasiswa di Kawasan Boston, Amerika Serikat. Peneliti membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, diantaranya kelompok brain only dan ChatGPT. Hasilnya bahwa mahasiswa yang menulis dengan ChatGPT mengalami penurunan aktivitas otak yang signifikan, yakni sebesar 55 persen dibandingkan brainonly.

Penggunaan ChatGPT pada kalangan mahasiswa tentu harus dibatasi dengan adanya regulasi dari perguruan tinggi itu sendiri. Per hari ini penggunaan ChatGPT masih sangat bebas digunakan dalam kalangan mahasiswa. Bilamana penggunaan ChatGPT ini tidak dibatasi maka kemampuan berfikir kritis akan tereduksi dan melahirkan fenonema inflasi IPK tanpa diikuti kompetensi nyata atau hanya menghasilkan Semu Meritokrasi.

Semu Meritokrasi

Fenomena Tren Inflasi IPK tidak hanya sekedar pencapaian prestasi akademik tetapi memiliki gejala krisis dalam sistem pendidikan perguruan tinggi. Bukan tanpa sebab, fenomena inflasi IPK membuat semakin lebarnya jarak antara dunia pendidikan dan realitas. Perguruan tinggi seringkali menghasilkan lulusan sarjana yang berprestasi secara administrasi tetapi kesulitan menghadapi dunia realitas dan perkembangan zaman. Menurut Paulo Freire sistem ini merupakan sistem gaya bank dimana mahasiswa hanya menjadi wadah pasif untuk menerima informasi, mengejar IPK dan lulus, tanpa diajak untuk berfikir kritis, reflektif dengan memperjuangkan keadilan sosial.

Permasalahan ini terletak pada komersialisasi pendidikan yang dimana hilangnya orientasi kritis kurikulum. Pendidikan tinggi tidak lagi sebagai proses pembebasan melainkan sebagai jalur cepat dalam mobilisasi sosial ekonomi sehingga mahasiswa terjebak dalam logika sama.

Dosen dituntut untuk memberikan kemudahan mahasiswa untuk lulus agar tidak dianggap menghambat mahasiswanya, sedangkan mahasiswa dituntut untuk mendapatkan IPK yang sangat tinggi demi karier serta reputasi sosial yang ternyata bersifat semu. Dengan IPK yang tinggi mahasiswa dianggap berprestasi dalam hal akademik tetapi tidak diikuti kompetensi yang dimiliki. Institusi perguruan tinggi menggunakan rata-rata IPK sebagai alat pemasaran, seolah-olah menunjukkan mutu akademik yang tinggi, padahal yang terjadi hanyalah penghalusan angka.

Fenomena inflasi IPK, yakni meningkatnya nilai rata-rata mahasiswa tanpa diimbangi dengan kualitas intelektual yang memadai, adalah gambaran nyata dari sistem meritokrasi yang semu. Nilai A tak lagi menjadi hasil akhir dari proses intelektual yang mendalam, melainkan produk dari kepatuhan administratif: hadir di kelas, dan mengumpulkan tugas. Michael Sandel dalam The Tyranny of Merit (2020) menegaskan bahwa sistem meritokrasi modern telah gagal karena terlalu percaya pada angka dan capaian formal sebagai ukuran keberhasilan.

Dalam konteks inflasi IPK, kampus sebagai institusi ilmu justru kehilangan perannya sebagai penjaga kualitas akademik. Mahasiswa dan bahkan dosen mulai mengaburkan batas antara penghargaan dan pengakuan semu. Ketika nilai tidak lagi mencerminkan kapabilitas ilmiah, maka otoritas keilmuan pun ikut runtuh. Mahasiswa merasa diri “unggul” hanya karena angka di transkrip, meskipun miskin literasi, kemampuan berpikir kritis, atau pemahaman konseptual.

Nichols juga mengingatkan bahwa masyarakat yang kehilangan respek terhadap keahlian akan rentan terhadap populisme intelektual, di mana semua orang merasa benar hanya karena merasa cukup tahu. Dalam versi akademiknya, ini berarti lulusan-lulusan yang mengklaim diri siap kerja, siap memimpin, atau siap berinovasi—padahal belum pernah diuji secara serius di ranah berpikir atau praktik. Ketika semua merasa berhak mendapatkan pengakuan akademik tanpa pembuktian keilmuan yang nyata, maka universitas bukan lagi ruang meritokrasi sejati, melainkan ladang penggandaan citra prestasi palsu.

Sebagai penutup, sudah saatnya dunia akademik meninjau ulang logika sistem penilaian, mengembalikan integritas akademik, dan menjadikan IPK bukan sekadar angka, melainkan representasi sejati dari keilmuan dan karakter mahasiswa. Kampus harus menolak menjadi produsen lulusan instan dan kembali menjadi penjaga mutu nalar, etika, dan ilmu. Jika tidak, maka inflasi IPK hanyalah permulaan dari krisis yang lebih besar: matinya kepakaran di negeri yang lapar gelar, tapi miskin kualitas.